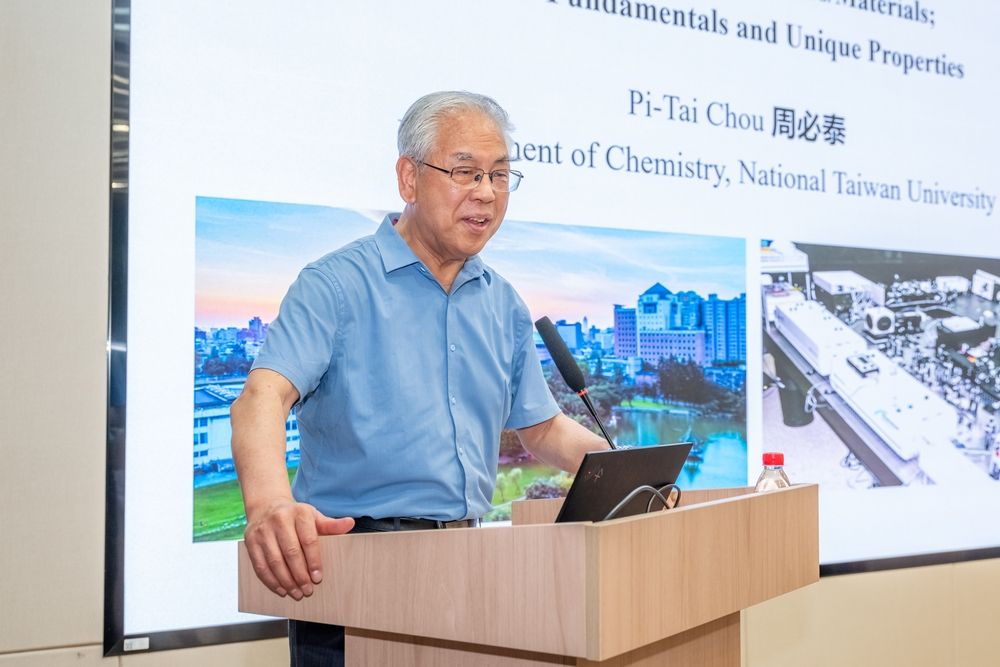

6月11日,应房喻院士邀请,台湾大学周必泰教授和新加坡科技设计大学刘晓刚副教授在新概念传感器与分子材料研究院报告厅分别作了题为“Innovative Functional Molecules/Materials, Their Fundamentals and Unique Properties”和“以构效关系为指导的荧光染料分子设计”的学术报告。

周必泰教授的报告聚焦分子设计理论和光谱技术等在发光材料和能源中的应用,阐释了“能隙定律”,从理论和实验两方面证明了激子离域、氘同位素和分子自组装低频相干运动的结合对内部重组能的抑制创新策略。这一突破跨越了能隙定律限制,开辟了通过分子内激子离域来追求近红外线有机发射体的新领域。

刘晓刚副教授通过理论计算与化学大数据相结合的方式,系统总结和探究了荧光染料的工作原理及构效关系,提出开发新型染料的设计法则,并探索其在生物成像、生化检测、化学教育方面的应用。

报告会由房喻院士主持,研究院师生近80余人参加了报告会,并与两位报告人在光物理技术理论与应用方面进行了讨论。

当日下午,刘晓刚副教授在题为“如何写好科研论文:我的‘三板斧’方法论”的专题学术报告中,分享科研论文撰写技巧与经验,拓宽了同学们的学术视野,激发了他们对科学研究的兴趣。本次报告由彭浩南教授主持。

文字:刘太宏

图片:冯伟

审核:丁立平